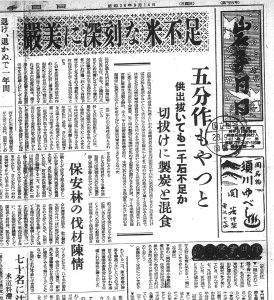

冷害で不作の年、西磐井で最も深刻だったのは厳美村(S28.9.14岩手日日)

1953年9月14日

2025年3月27日

昭和28年(1953年)の東北地方における米作は、記録的な冷害により深刻な被害を受けました。6月から7月にかけての低温、長雨、日照不足が稲の生育を大きく阻害し、特に出穂期から登熟期にかけての気温の低さが致命的でした。

この年の全国的な作況指数は83で不作とされましたが、東北地方ではさらに悪く、各県で70台から60台という数字が記録されました。青森県は作況指数がおよそ65、岩手県が68、秋田県が70程度で、山形県、宮城県、福島県もこれに近い状況でした。これにより、東北全体の収穫量は前年に比べて約3割程度減少し、昭和10年代や昭和22年の冷害と並ぶような大きな被害年となりました。

この年の全国的な作況指数は83で不作とされましたが、東北地方ではさらに悪く、各県で70台から60台という数字が記録されました。青森県は作況指数がおよそ65、岩手県が68、秋田県が70程度で、山形県、宮城県、福島県もこれに近い状況でした。これにより、東北全体の収穫量は前年に比べて約3割程度減少し、昭和10年代や昭和22年の冷害と並ぶような大きな被害年となりました。

この冷害の影響で、農家の生活は深刻な打撃を受け、地域によっては救援米や食糧配給などの対策が講じられました。東北地方の農村では、経済的基盤が大きく揺らぎ、昭和戦後期の中でも特に厳しい年の一つとされています。政府はこれを受けて冷害対策や食糧の安定供給政策を検討・実施しました。

さらに、昭和28年の冷害は、東北地方の稲作におけるいもち病の発生にも影響を与えたと報告されています。冷害年におけるいもち病の発生状況についての詳細な解析が行われています。

これらの情報は、以下の資料を参考にしています。

• 冷害発生の実態 – 農業環境技術研究所

• 東北地方における冷害といもち病の発生 – 日本植物病理学会

• 最近150年間の東北地方における米収量(作況指数) – 日本気象学会

このような状況で、西磐井郡で最も深刻だったのは厳美村であったという。