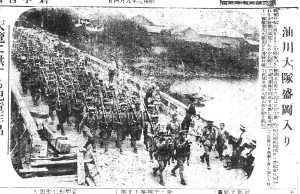

歩兵第31連隊油川大隊が盛岡入り(S3.9.3岩手日報)

1928年9月3日

2025年7月29日

昭和3年9月3日の岩手日報より。

翌9月4日から二日間にわたって施行される歩騎連合演習に備え、歩兵第31連隊の油川大隊と機関銃隊あわせて総勢543名が、臨時列車で盛岡に到着した。到着時刻は午後1時半である。

本部は新田町の片倉製糸場に置かれ、兵員たちは新田町・片原・厨川村の一部の民家に分宿する形がとられた。

本部は新田町の片倉製糸場に置かれ、兵員たちは新田町・片原・厨川村の一部の民家に分宿する形がとられた。

新聞には、到着した油川大隊が夕顔瀬橋を渡る行軍の様子が写真で掲載されている。整然と隊列を組んだ兵士たちが橋を渡る姿は、演習に臨む緊張感を漂わせており、背景には北上川と盛岡の市街地が写り込んでいる。

なお、当時の盛岡は「軍都」としての性格もある程度有していた都市である。明治の終わりから大正にかけて、盛岡には騎兵第3旅団が設置されており、騎兵第23連隊と騎兵第24連隊が現在の盛岡市みたけにあたる観武ヶ原(みたけがはら)に駐屯していた。この旅団は、1909年(日露戦争後)に陸軍増強の一環として置かれたものである。

また、騎兵の訓練のために造られた施設として、雨天でも乗馬訓練が可能な「覆馬場(おおいばば)」と呼ばれる建物が存在していた。戦後は引揚者寮として使われたが、現在では「盛岡ふれあい覆馬場プラザ」として一部が保存・活用されている。

盛岡には常設の師団や大規模な陸軍施設はなかったが、騎兵第3旅団の拠点として、また演習や動員のたびに各地から部隊が集まる場所として一定の軍事的役割を果たしていた。北東北の中核的な軍事拠点は弘前に置かれた第8師団であり、盛岡はその補完的位置として機能していたといえる。今回のような演習も、そうした盛岡の位置づけを物語る一幕である。