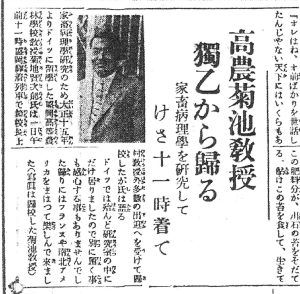

ドイツ留学から帰ってきた盛岡高等農林学校教授(S3.9.2岩手日報)

1928年9月2日

2025年7月29日

昭和3年(1928年)9月2日付『岩手日報』は、盛岡高等農林学校(現・岩手大学農学部)の菊池賢次郎教授が、3年にわたるドイツ留学から帰国したことを伝えています。菊池教授は、家畜病理学の研究を目的に渡欧し、現地での実地研究と視察を重ねて帰国。帰途にはフランス、さらには南北アメリカにも立ち寄り、国際的な視野から畜産衛生の知見を深めました。

菊池教授は明治44年(1911年)に盛岡高等農林学校に着任し、以来、家畜病理学および寄生虫学における教育と研究の両面で大きな業績を残してきました。特に、病理標本の体系的な収集・整理に尽力し、馬や牛、豚、鶏などの産業動物に加え、犬猫などの伴侶動物の病変標本をも網羅。その数は2000点を超え、今日でも「日本一」と評されるほどの規模と質を誇ります。

菊池教授は明治44年(1911年)に盛岡高等農林学校に着任し、以来、家畜病理学および寄生虫学における教育と研究の両面で大きな業績を残してきました。特に、病理標本の体系的な収集・整理に尽力し、馬や牛、豚、鶏などの産業動物に加え、犬猫などの伴侶動物の病変標本をも網羅。その数は2000点を超え、今日でも「日本一」と評されるほどの規模と質を誇ります。

留学中のドイツでは、現地の研究機関で最新の病理学に触れ、帰国後はその成果を教育・研究に還元するべく意気込みを見せていたようです。新聞記事には、盛岡駅に午前11時に着く予定であること、そして現地での会話もドイツ語でこなしていたことが記されており、その学究の真摯さが垣間見えます。

明治期に設立された盛岡高等農林学校は、日本の獣医学教育の草創期を担う存在であり、可児岩吉教授に始まる標本収集の伝統を、菊池教授がさらに大きく発展させたのです。教授が帰国した昭和3年当時、我が国ではまだ家畜病理学は黎明期にありました。そうした中での3年にわたるドイツ留学と、その成果を持ち帰ったことの意義は計り知れません。

この帰国が、日本の獣医学、特に病理学教育の転換点となり、岩手大学に今も続く「標本文化」の礎となったことは言うまでもありません。