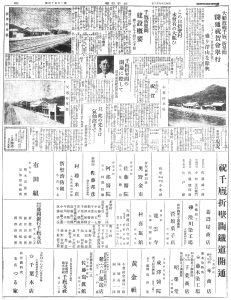

大船渡線千厩〜折壁開業祝賀式典(S3.9.2岩手日報)

昭和3年9月2日、大船渡線の千厩〜折壁間が晴れて開業し、折壁駅では盛大な祝賀式典が執り行われた。待望の鉄道延伸に沿線各地から多数の人々が集まり、地元の希望と熱気に包まれた一日となった。

しかし、この鉄道開通の背景には、単なる土木工事だけでは語れぬ政治的駆け引きがあった。

しかし、この鉄道開通の背景には、単なる土木工事だけでは語れぬ政治的駆け引きがあった。

大正期当初、大船渡線の計画では、陸中門崎からまっすぐ千厩へ抜ける線形が想定されていた。しかし大正9年(1920年)の第14回総選挙で、摺沢出身の佐藤良平が政友会から初当選すると、鉄道ルートは突如として摺沢経由に変更され、千厩を外れる案が浮上する。この動きに千厩では強い危機感が広がり、憲政会系の地元有力者を中心に駅誘致運動が展開された。

大正13年(1924年)の総選挙で憲政会が勝利すると情勢は再び逆転。鉄道計画も改めて修正され、最終的には摺沢から千厩を経て折壁に至る現在のルートが決定された。こうして、沿岸と内陸を最短距離で結ぶという鉄道本来の効率性は後回しにされ、「鍋弦(なべづる)線」と揶揄されるような不自然な線形が現実のものとなったのである。

だが皮肉なことに、この政治的迂回がもたらした結果は一概に否定できない。旧大東町(摺沢)や旧東山町(猊鼻渓を擁する観光地)など、地域人口や資源に恵まれた土地を経由することとなり、鉄道の沿線価値は一定の実利を伴うものとなった。

当日の岩手日報紙面には、沿線の駅舎や祝賀行事の様子が写真入りで詳報され、来賓による祝辞も紹介されている。ただしその中で紹介された「大槻磐渓」は、漢学者として明治期に没した人物であり、おそらくは誤植か、何らかの混同であろう。

また紙面下段には、地元の旅館、商店、医院、金融機関が名を連ねた祝賀広告がずらりと並び、地域全体がこの鉄道開通を喜んでいたことがうかがえる。広告主の中には「折壁消防組」や「黄金社」など、いまでは見かけない名も多く、昭和初期の地方都市の息遣いがそのまま残っている。

「只此の先きは気仙沼まで」――紙面に記されたこの一文は、さらに南への延伸を予感させると同時に、鉄道がまだ発展途上であった時代の熱意と希望を象徴している。

まがいなりにも政治の力で引かれた鉄路が、いつしか地域の命綱となる。昭和3年のこの日、東北の片隅で新たな“動脈”が鼓動を打ち始めたのである。