盛岡馬検場で「おせり」始まる(S3.9.6岩手日報)

1928年9月6日

2025年7月29日

昭和3年9月6日の岩手日報に掲載された「盛岡おせり始まる」の記事は、当時の馬市場、すなわち馬検場(ばけんじょう)において行われていた「おせり」(競り市)の様子を伝えるものである。

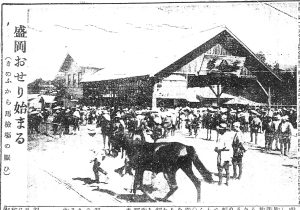

写真には、馬を引いた人々や、それを取り囲む大勢の見物人、買い手と思しき人々が写っており、活況を呈した様子が伝わってくる。背景には大きな木造建築の屋根が見え、そこには馬の絵が描かれた看板が掲げられている。おそらくこれが「盛岡馬検場」の正面建物であろう。

写真には、馬を引いた人々や、それを取り囲む大勢の見物人、買い手と思しき人々が写っており、活況を呈した様子が伝わってくる。背景には大きな木造建築の屋根が見え、そこには馬の絵が描かれた看板が掲げられている。おそらくこれが「盛岡馬検場」の正面建物であろう。

「おせり」は、農繁期を前に馬の取引が盛んになる時期に行われる恒例の市であり、岩手県内各地から馬や買い手、売り手が集まる一大イベントだった。とりわけ盛岡の馬検場は県下でも規模が大きく、毎年秋の開催を心待ちにしていた農家も多かったという。

この記事からは、まだ自動車の普及が本格化する前の昭和初期において、馬がいかに重要な労働力であったかがうかがえる。農作業や荷運びに不可欠な存在であった馬は、家族のように大切にされる一方で、市場での売買も活発に行われていた。

こうした馬の競り市は、単なる売買の場にとどまらず、地域の人々が集い、情報を交換し、秋の訪れを感じる風物詩でもあったのだ。現在では見ることのできない、昭和初期の農村社会の賑わいを今に伝える貴重な記録である。