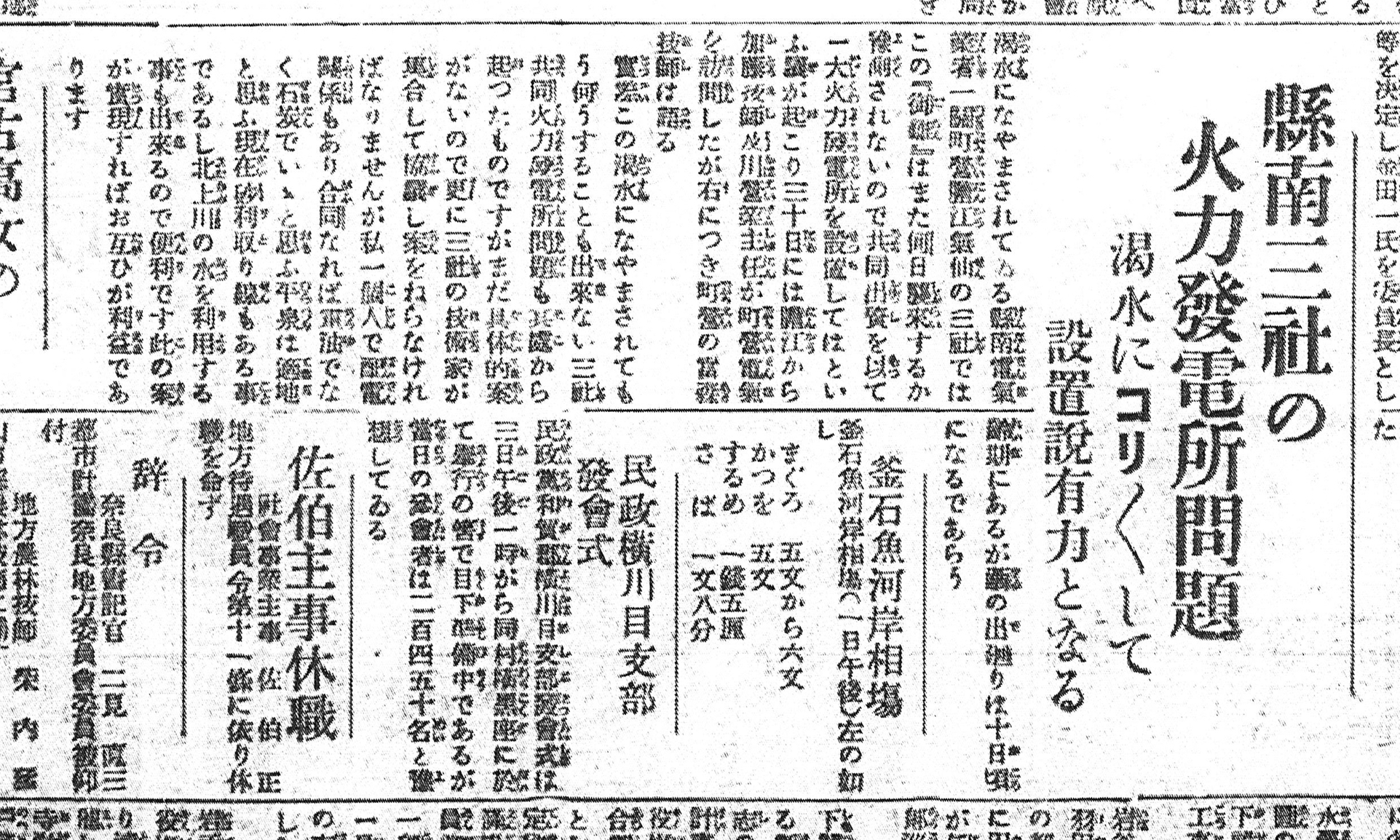

渇水に悩む県南の電力事業者は火力発電所設置計画(S4.9.2岩手日報)

昭和4年9月2日付の岩手日報には、県南地域の電力供給をめぐる深刻な課題が報じられている。

記事によれば、当時の胆江・一関町営・気仙の三つの電力会社が、水力発電の限界に直面し、火力発電所の設置を検討していたという。

当時の地方電力は、ほとんどが河川を利用した水力発電に依存しており、渇水となれば発電能力は著しく低下する。特に岩手県南部では慢性的な水不足が問題となっており、記事中でも「湯水にコリゴリして」とあるように、水頼みの発電に各社が限界を感じていたことが伝わってくる。

三社は協議の場を設け、石炭燃焼による火力発電を導入することで安定供給を目指す方向性を検討していた。水がなければどうにもならない。だからこそ、自前の燃料で動かせる火力発電は、当時の技術水準でもっとも現実的な代替案と映ったのである。

こうした動きは、戦前の地方電力会社が自助努力でエネルギー供給体制を模索していた一端を物語る。しかしこの後、昭和16年(1941年)には戦時体制下で電力国家管理が始まり、各地の発電・送電設備は日本発送電に統合、配電部門も「東北配電」などといった統制会社にまとめられていく。

ただし注意したいのは、現在の東北電力株式会社は、この戦時統制によって発足した企業ではないということだ。

戦後、GHQの意向も受けて日本発送電は解体され、1951年(昭和26年)に全国9電力会社体制が発足。このとき新たに設立されたのが、私企業としての「東北電力」である。

つまり、昭和4年当時のように、地方電力会社が自前で渇水対策を考えていた時代から、戦時合併による中央統制、そして戦後の民営化という大きな転換を経て、今の体制に至っているわけだ。

地方の小さな発電所が、天候と川の水量に一喜一憂しながらも電気を届けようとしていたこの時代の姿には、民間事業者としてのエネルギー供給の原点が垣間見える。