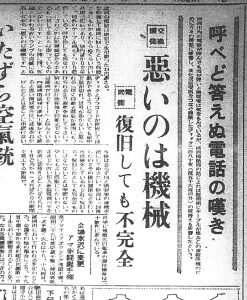

盛岡では電話交換手にすら繋がらない(S26.8.7夕刊いわて)

1951年8月7日

2025年11月14日

昭和二十六年当時の盛岡では、現在のようにダイヤルを回せば自動的に相手につながる“自動式電話”はまだ普及していませんでした。

市内で主流だったのは 「共電式」 と呼ばれる方式。受話器を上げるとまず電話局につながり、交換手に相手の番号を告げて接続してもらう、という仕組みです。

ところが、その 「交換手につながる」段階ですらつながらない という深刻な問題が続発していました。

市民の間では「交換嬢(交換手)が応答してくれない」「いつまでも呼び出し音だけが鳴り続ける」と不満が溢れ、電話局への苦情も相次いでいたといいます。しかし、夕刊いわてはここではっきりと指摘しています。

悪いのは交換嬢ではない。

原因は“機械の老朽化”である。

盛岡で使われていたケーブルやプラグは、なんと 東京のお古の機材。本来なら交換されるべき部分も、資材不足や設備投資の遅れから更新が追いつかず、交換手がどれだけ迅速に対応しようとしても、そもそも機械が反応しない状況があったというのです。

こうした事情から、交換手たちは理不尽な苦情を受けつつも、故障だらけの旧式機材を相手に日々奮闘していたわけです。

しかし、ようやく改善に向けた動きも始まります。

盛岡電話局によれば、 8月20日から古い約3,000回線を順次新しいものへ切り替える計画がスタート。市民生活を悩ませた“つながらない電話”問題も、ようやく解消へ向かう兆しが見えたのでした。

当時の地方都市におけるインフラ整備の遅れと、真っ先に矢面に立たされる現場の苦労——。

電話が当たり前につながる今日では忘れてしまいがちな、そんな昭和の通信事情を伝える一枚の記事でした。