陸軍特別大演習の日程が決定(昭和3年9月4日)

昭和初期、日本陸軍では毎年一度「陸軍特別大演習」と呼ばれる大規模な演習が行われていた。これは、複数の師団からなる数万人規模の部隊を動員し、仮想の敵軍同士に分かれて戦う本格的な戦闘演習であった。通常の訓練とは異なり、より実戦に近い規模と緊張感を持って行われるのが特徴で、演習には飛行部隊や高射砲部隊、電信部隊なども参加し、軍全体の統合的な運用能力が試された。

また、この特別大演習には天皇が統裁者として臨席するのが通例であり、現地に行幸して軍隊を統監することも多かった。兵士にとっては光栄な行事であると同時に、地元住民にとっても「陛下をお迎えする一大行事」として強く記憶に残る出来事であった。

また、この特別大演習には天皇が統裁者として臨席するのが通例であり、現地に行幸して軍隊を統監することも多かった。兵士にとっては光栄な行事であると同時に、地元住民にとっても「陛下をお迎えする一大行事」として強く記憶に残る出来事であった。

明治25年(1892年)から始まり、日露戦争や関東大震災の年を除いて毎年実施されたこの演習は、地域の農地や市街地を戦域に設定して行われることもあり、演習に伴う土地の使用や損害補償などもあらかじめ定められていた。

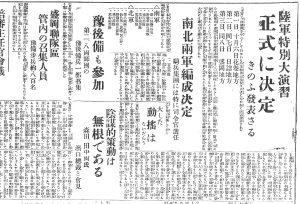

昭和3年、ついにこの陸軍特別大演習が岩手県・盛岡を中心とする地域で行われることが正式に決定された。それに先立ち、昭和3年9月4日付の岩手日報では、以下のように演習の日程と編成が報じられている。

・10月6日:花巻地方

・10月7日:日詰地方

・10月8日:盛岡地方

演習は「南軍」と「北軍」に分けられ、それぞれに次のような部隊が編成されている。

南軍:仙台の第二師団を中心に、野戦重砲兵部隊、飛行部隊、高射砲部隊、電信部隊

北軍:弘前の第八師団を中心に、習志野の騎兵第二旅団、野戦重砲兵部隊、飛行部隊、高射砲部隊、電信部隊

この発表により、地域住民にもいよいよ現実味を帯びて感じられるようになった陸軍特別大演習。盛岡・日詰・花巻の三地域にわたる戦域は、まさに昭和初期の東北における一大軍事イベントの舞台となったのである。