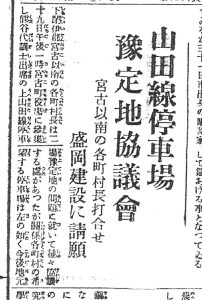

山田線の宮古〜山田の駅をどこに置くかの会議(S3.9.1岩手日報)

1928年9月1日

2025年7月31日

昭和3年9月1日の岩手日報より。

当時の山田線は、盛岡から上米内までしか開通していなかった。しかし、その路線名が示すように、いずれは山田町、さらには釜石方面まで延伸する構想が存在していた。

当時の山田線は、盛岡から上米内までしか開通していなかった。しかし、その路線名が示すように、いずれは山田町、さらには釜石方面まで延伸する構想が存在していた。

この時点では、上米内からさらに区界までは開通が予定されており、区界から宮古の間には7つの停車場(駅)が設置される計画が進んでいた。

では、宮古から南に向かって山田町を経由し、最終的に釜石まで至るルートについてはどうするのか。これに関して、昭和3年8月29日、宮古町役場にて重要な協議が行われた。

この協議には、地元選出の代議士・熊谷巌をはじめ、沿線の各町村の首長や関係者が集まり、停車場の設置場所や経路の要望などについて意見を交換した。

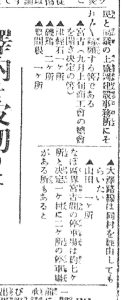

以下は、各町村からの要望や方針の概要である:

以下は、各町村からの要望や方針の概要である:

• 宮古町:停車場の位置については、9月上旬に開催される商工会の総会で決定予定。

• 津軽石村:1カ所に停車場を設けることを希望。

• 磯鶏村:2カ所に設置する案を提示。

• 豊間根村:1カ所の設置を希望。

• 大沢村:ぜひ当村を経由するよう路線設計を願いたい。

• 山田町:町内に1カ所の停車場設置を要望。

この協議は、地域の将来にかかわる重要なインフラ整備に向けた第一歩であり、地域間のバランスを取った合意形成が求められていた。

現在の山田線の姿からは想像しがたいが、このような段階的な議論と地元の積極的な参画が、後の鉄道網形成の基礎となっていたのである。