震災記念日で二百十日(S4.9.1岩手日報)

1929年9月1日

2025年7月29日

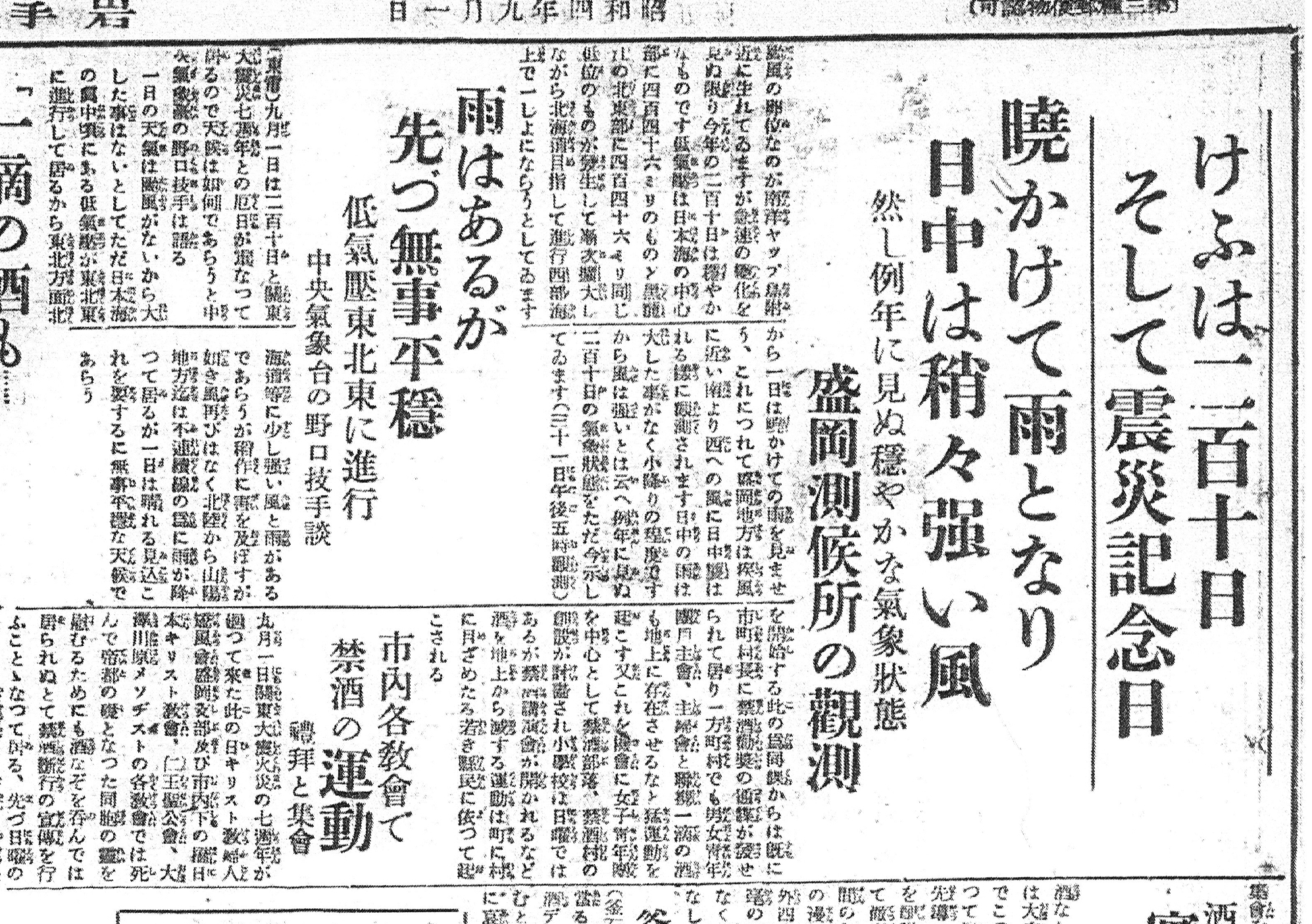

昭和4年9月1日付の岩手日報には、「けふは二百十日、そして震災記念日」と題された記事が掲載されている。

9月1日といえば、関東大震災の発生日として広く記憶されている。1923年(大正12年)のこの日、首都圏を中心に未曾有の大地震が襲い、多数の死傷者と甚大な被害をもたらした。この出来事を契機に、9月1日は震災への備えを新たにする「防災の日」としても位置づけられるようになった。

さらに、9月1日は「二百十日」でもある。これは立春から数えて210日目にあたり、古くから台風襲来の特異日とされ、農村では特に警戒されてきた。台風による暴風雨は稲の開花期と重なり、農作物に甚大な被害を及ぼすことがあるため、農民たちにとってはまさに“災厄の日”でもあった。

記事によれば、この日の盛岡は明け方から雨模様で、日中は稲にとって強すぎる風が吹くとの観測があったという。盛岡測候所の観測では「例年に見ぬ穏やかな気象状態」とのことで、幸いにも災害級の荒天には至らなかったようである。ただし、低気圧が東北東へ進んでいたことから、気象台では引き続き注意が呼びかけられていた。

こうして、9月1日は「震災の記憶」と「風水害の警戒」が重なる特別な一日となった。災害の記憶を風化させることなく、また自然災害への備えを改めて見直す機会として、今に伝えていきたい日である。