八戸線が全通し久慈で開通式を盛大に挙行(S5.3.28岩手日報)

昭和5年3月28日の『岩手日報』は、前日に行われた八戸線・陸中八木〜久慈間の開通を大きく報じている。この区間の開業によって、八戸線はついに全通し、青森県の八戸と岩手県の久慈が鉄道で結ばれることとなった。記事では、開通までに実に10年を要したこと、総工費が500万円にも上ったこと、そして地域住民の強い熱意によって成し遂げられた事業であることが繰り返し強調されている。

祝賀式は久慈小学校で行われ、岩手・青森の両県から政財界・軍・司法関係の多数の来賓が集まった。岩手県側からは知事代理である県内務部長、第3旅団長、盛岡連隊区司令官、工兵第8大隊長、盛岡地方裁判所長、盛岡地検検事正、盛岡駅助役、県選出代議士らが出席し、青森県側からも青森営林局長、青森地検検事正、大湊要港部司令官、県選出代議士、青森市長、八戸市長代理、青森県議会・青森市議会の正副議長らが顔をそろえた。さらに鉄道大臣・江木翼からの祝辞も寄せられ、国レベルの事業としてこの開通がどれほど重視されていたかがうかがえる。

祝賀式は久慈小学校で行われ、岩手・青森の両県から政財界・軍・司法関係の多数の来賓が集まった。岩手県側からは知事代理である県内務部長、第3旅団長、盛岡連隊区司令官、工兵第8大隊長、盛岡地方裁判所長、盛岡地検検事正、盛岡駅助役、県選出代議士らが出席し、青森県側からも青森営林局長、青森地検検事正、大湊要港部司令官、県選出代議士、青森市長、八戸市長代理、青森県議会・青森市議会の正副議長らが顔をそろえた。さらに鉄道大臣・江木翼からの祝辞も寄せられ、国レベルの事業としてこの開通がどれほど重視されていたかがうかがえる。

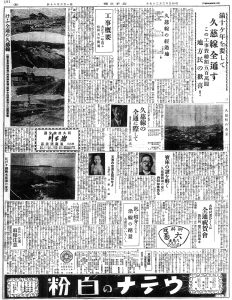

紙面には工事の様子を伝える写真が4枚並べられ、「けふ全通の久慈線」として紹介されている。1枚目は新しい駅舎とホームを写した写真で、旅客施設の整備状況が確認できる。2枚目と3枚目は築堤や切通しの施工中の様子で、急峻な地形を克服しながら路線を延伸していった工程が見て取れる。4枚目には開業当日の列車と駅構内の様子が写されており、地元の人々の熱気や、鉄道開通が生活にもたらす変化の期待感を感じさせる。

また、記事中では沿線の名勝についても言及されており、鉄道が単なる交通インフラではなく観光資源としての側面も持ち合わせていたことがわかる。紙面には「沿線の絶景」と題された海岸風景の写真も掲載され、江戸期の水茶屋跡などが紹介されている。鉄道と観光振興との結びつきも、当時から意識されていたのである。

各町村でも祝賀会や臨時列車の運行が行われ、地域全体が八戸線の全通を歓迎していた。記事全体からは、鉄道が通ることによって地域の人や物の流れが変わり、新たな交流と発展の時代が始まる、という当時の高揚感と期待が伝わってくる。久慈と八戸をつなぐこの鉄道が、沿岸地域の将来にとってどれほど大きな意味を持っていたかを如実に物語る紙面である。