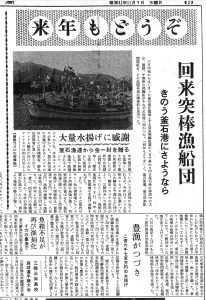

千葉・愛媛・大分の回来突棒船団が釜石港を撤収(S41.11.9岩手東海新聞)

昭和41年11月9日の岩手東海新聞には、釜石港のにぎわいを象徴するような記事が載っていました。6月以降、釜石港を拠点に操業してきた千葉・愛媛・大分各地の「回来突棒船団」がシーズンを終えて撤収し、釜石漁協がその働きをねぎらって金一封を贈ったという内容です。

突棒漁はカジキ類を狙う漁法で、漁期になると各地の船が釜石に集まり、港は活気に満ちていました。この年も豊漁で、港に並ぶ船団の姿が紙面の写真からも伝わってきます。

記事の中で興味深いのは、この突棒漁で獲れるメカジキの多くがアメリカ向けに輸出され、“肉の代用”として使われていたという記述です。これは現在の感覚では少し意外に思えるかもしれません。しかし、当時のアメリカでは牛肉需要が急増する一方で供給が追いつかず、価格が高騰した時期がありました。そのため、比較的安価で輸入しやすい魚介類が“代替タンパク源”として注目され、その中でもメカジキは身質がしっかりしておりステーキのように焼けることから、ビーフステーキのかわりに食べられる魚として人気が高かったのです。

1960年代のアメリカの料理本には「swordfish steak」のレシピが多く掲載され、「肉の代わりにヘルシーな魚を」という扱いで紹介されていました。日本の新聞が「肉の代用」と表現したのは、こうした背景を踏まえ、アメリカ市場での需要が高く、輸出品として価値があったことを示すものでもあります。

いまではメカジキは“肉の代わり”というより高級シーフードの一種として扱われていますが、当時の国際市場の状況と、釜石港の漁業が世界とつながっていたことを示す一面として興味深い記録です。

突棒船団が港を離れる時期になると、釜石の夏も終わりを告げます。半年近く地域に活気をもたらした漁師たちを送り出しながら、漁協が金一封を贈呈したという温かな場面は、昭和の港町らしい風景として心に残るものがあります。