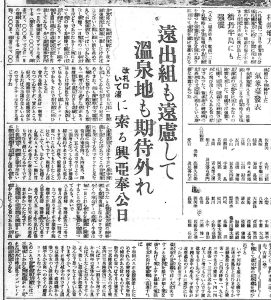

興亜奉公日で観光地の客足は?(S15.8.3新岩手日報)

1940年8月3日

2025年11月6日

S15(1940)年8月3日付『新岩手日報』より。

紙面には「遠出組も遠慮して温泉地も期待外れ」と題された記事が掲載されている。見出しには「改札口で湯に誘う興亜奉公日」とあるが、その内容を読むと妙な違和感を覚える。

当時はすでに戦時体制が急速に整えられつつあり、「興亜奉公日」として毎月1日は「酒を断ち、一日戦死の覚悟で勤労せよ」といった標語が掲げられるようになっていた。

いわば国民精神総動員の実践日であり、ぜいたくや遊興は控えるべしという日だったはずである。

ところがこの記事では、鉄道省仙台鉄道局盛岡運輸事務所が「輸送実績の増加を喜んでいる」と報じている。湯治客の動向や改札口のにぎわいを伝え、温泉地が思ったほど盛り上がらなかったことを残念がるような調子さえある。

節約と禁欲を奨励しながら、同時に「客足の増加」を喜ぶ。

この二律背反のような記事は、当時の報道が置かれていた曖昧な立場を象徴しているように思える。

戦時体制のなかで「楽しみ」は悪とされつつも、地方経済の現実を考えれば観光や交通の動きも無視できない。そんな葛藤が、この記事の行間からにじみ出ている。