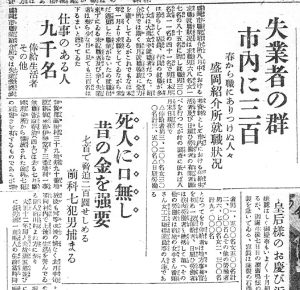

盛岡には失業者が300人以上(S4.9.6岩手日報)

昭和4年(1929年)9月6日の『岩手日報』には、盛岡市職業紹介所の8月の就職状況が記されている。

求職者は男68名、女17名の計85名だったが、そのうち就職できたのは男30名、女11名の計41名。半分以上があぶれていた計算になる。記事によれば、男性は珍しく「店員や行員」といった職に就く例が多かったが、女性はほとんどが女中だったという。

求職者は男68名、女17名の計85名だったが、そのうち就職できたのは男30名、女11名の計41名。半分以上があぶれていた計算になる。記事によれば、男性は珍しく「店員や行員」といった職に就く例が多かったが、女性はほとんどが女中だったという。

当時はまだ、職業紹介所の利用は都市部の一部に限られていたが、それでもこの記事からは、都市の中間層以下における就職難が生々しく伝わってくる。記者は「春から求職しているのに未だに職のない者や、失業者が少なくとも三百名はいるのでは」と推測している。

では、仕事のある人々の内訳はどうだったのか。

8月末現在の盛岡市内の有業者数は以下の通りである。

- 俸給者(役所・会社勤めなど)

男性 3,200名、女性 300名 - 日雇労働者

男性 1,500名、女性 500名 - その他の労働者(宿屋の番頭・女中、女工、工場従業員など)

男性 6,700名、女性 2,300名

合計で1万人以上の男性、3千人近い女性が職を持っていたことになるが、「女中」や「女工」といった家内・工場労働が女性の主な職域であったことがうかがえる。

それにしても、新聞の見出しに躍る「失業者の群 市内に三百 春から職にありつけぬ人々」という言葉は、現在の言葉で言えば「長期失業者」の問題を指しているのだろう。

昭和恐慌の始まりにさしかかるこの時期、盛岡の片隅でも、すでにその深刻な影が差し始めていたのであった。

昭和恐慌の足音は、すでにこの盛岡にも忍び寄っていたのかもしれない。

というのも、この記事が掲載された昭和4年9月6日からちょうど1か月半後の同年10月24日、アメリカ・ニューヨークの株式市場では、後に「ブラックサーズデー(暗黒の木曜日)」と呼ばれる株価大暴落が発生する。

そこから世界中を巻き込む世界恐慌が始まり、日本にも急速に波及していくことになる。輸出は激減し、企業は倒産や人員整理を進め、農村では娘の身売りが横行する――そんな深刻な時代が、すぐそこまで迫っていた。

だが、この日の盛岡ではまだ「店員や女中」といった日々の仕事をめぐるやりとりの中に、ひたひたと忍び寄る不穏な気配があるばかりであった。

新聞は、恐慌の「嵐の前の静けさ」の中で、市民の不安と現実を静かに記録していたのである。