商品陳列所に雛人形(S5.3.2岩手日報)

現在の「もりおか歴史文化館」が建つ場所には、かつて「商品陳列所」と呼ばれる建物があった。これは岩手県が設置した公共施設で、県内の工業製品や地域の物産を展示・紹介する場として利用されていた。のちに「岩手県工業試験場」を経て、現在の「岩手県工業技術センター」へとその系譜は受け継がれていく。

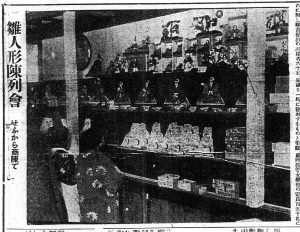

新聞に掲載された一枚の写真には、その陳列所内で雛人形の展示が行われていた様子が写っている。見出しには「雛人形陳列會 けふから商陳で」とあり、「今日から商品陳列所で開催される」という意味である。段飾りに整然と並べられた雛人形を、着物姿の子どもたちが見つめている光景は、昭和初期の盛岡における季節行事の一端を伝えてくれる。

新聞に掲載された一枚の写真には、その陳列所内で雛人形の展示が行われていた様子が写っている。見出しには「雛人形陳列會 けふから商陳で」とあり、「今日から商品陳列所で開催される」という意味である。段飾りに整然と並べられた雛人形を、着物姿の子どもたちが見つめている光景は、昭和初期の盛岡における季節行事の一端を伝えてくれる。

こうした「商品陳列所」は、盛岡だけでなく全国の都道府県に存在していた。明治以降の殖産興業政策の中で、各地方の農業・工業・商業を奨励する目的から、地方行政府の手によって「物産陳列所」「商品陳列所」などの名称で次々と設立されていった。これらの施設は現在で言えば、博物館や地域振興センター、あるいは道の駅的な性格を持っていたともいえる。建築様式や運営形態も多様で、農商務省が制度的に整理した時期もあり、明治から昭和戦前期にかけて“陳列所”という制度は日本各地に広く普及していたのである。

このような施設で行われた雛人形の展示は、家庭に立派な飾りを持つことができなかった時代の子どもたちにとって、年に一度の特別な体験だったに違いない。展示を見ることで季節を知り、郷土の文化に触れるという、今でいう「社会教育」の役割も果たしていた。

現在では当時の「商品陳列所」は姿を変え、盛岡では「もりおか歴史文化館」がその場所を引き継いでいる。建物や制度は変われど、人々の営みや文化を紹介するという精神は、今なおこの地に生き続けている。