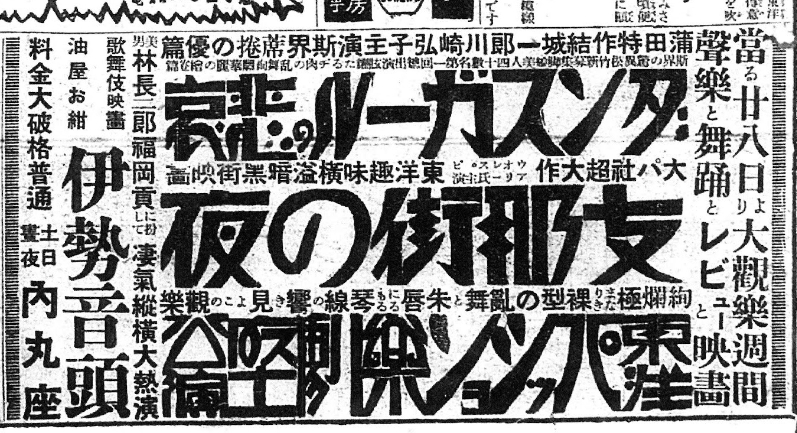

盛岡・内丸座で「ダンスガールの悲哀」「支那街の夜」「東洋パッション楽劇座公演」「伊勢音頭」公開!(S5.3.28岩手日報)

昭和5年3月28日の『岩手日報』には、盛岡の内丸座の派手な広告が掲載されている。すべて右書きで組まれた文字は、舞踊、楽劇、歌舞伎映画といった娯楽の世界を一面に展開し、当時の盛岡の大衆文化の熱気を伝えてくる。

上映作の一つ「ダンスガールの悲哀」は、昭和4年11月1日に松竹から公開された作品で、都市のダンスホールなどで働く女性たちの姿を描いたメロドラマである。広告には「ルーガスンダ」と大書されているが、これは“ダンスガール”の当て読みとみられる。当時の見世物文化においては、こうした片仮名表現が煽情的に使われることが多く、内容以上に“モダン”な響きを訴求するための装置だったともいえる。

また、「支那街の夜」は、大正14年9月18日に公開された松竹映画で、異国趣味と退廃的な都市の風景を扱った作品らしい。東洋趣味、暗黒街、洋装、梅味、盗娯(とうご=盗賊もの?)などのキーワードが広告に並び、「異国・夜・歓楽街」という当時の定番モチーフを組み合わせた興行だったことがうかがえる。

「伊勢音頭」は、昭和4年7月13日公開の松竹時代劇で、主演は林長二郎(のちの長谷川一夫)。元禄風の歌舞伎演目「伊勢音頭恋寝刃」などを下敷きにしていたと考えられ、剣と恋と哀切を盛り込んだ定番の芝居調メロドラマである。こちらは「歌舞伎映画」と銘打たれ、内丸座の観客層にも訴求力があったのだろう。

そしてもっとも強く押し出されているのが、「東洋パッション楽劇座」なる舞台公演である。新聞広告には、「極端緞帳」「舞踊」「響線琴」「見もの舞踏」「型裸美」「熱線楽週」などの文字がちりばめられ、演劇なのか舞踊ショーなのか区別がつかないほどの混沌とした刺激を醸し出している。「楽劇座」とは、松竹楽劇部(のちの松竹歌劇団=SKD)のような巡業一座か、あるいはそれに類似した興行団体かもしれない。映像と実演が入り交じる、こうした舞台公演つきの二本立て興行は、昭和初期には地方都市でも人気を博していた。

広告のすべてが右書きで構成され、漢字・片仮名・当て字・略語が大胆に組み合わされている様は、現代の目で見ると混沌とも映るが、当時の観客にとっては「何が出るかわからない」ことこそが魅力だった。娯楽が多様化する以前、観ること・踊ること・聴くことが一体になった空間こそが、劇場だったのだ。内丸座はその典型のひとつであり、その興行の熱は、こうして残された新聞広告からいまも立ち上ってくる。