原敬を暗殺した大塚駅転轍手の家族のその後(S5.3.1岩手日報)

大正10年11月4日、日本の総理大臣・原敬が東京の大塚駅で刺殺された。犯人は当時24歳の鉄道省転轍手・中岡艮一であり、裁判の結果、無期懲役の判決を受けた。

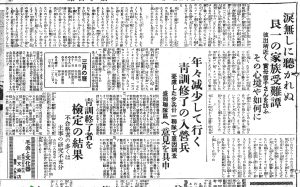

それから9年後の昭和5年3月1日、岩手日報には服役中の艮一の出所が近いという報道が掲載された。その記事では、東京・大塚駅近くで支那そば屋を営む艮一の母・信子さんへの取材を通じて、事件後の家族の苦悩と生活が語られている。

それから9年後の昭和5年3月1日、岩手日報には服役中の艮一の出所が近いという報道が掲載された。その記事では、東京・大塚駅近くで支那そば屋を営む艮一の母・信子さんへの取材を通じて、事件後の家族の苦悩と生活が語られている。

信子さんは「未だ何の通知もありません。本当に夢のようです。艮一からは昨年の9月に“無事で暮らしている”という便りがあったきりです。本当に出られるのでしょうかね」と語り、戸惑いと喜びが入り混じった様子を見せている。

しかし、事件が彼女に与えた影響は計り知れない。14年前に夫を亡くし、さらに三男と次女も相次いで他界。その矢先に長男の艮一が日本の宰相を刺殺した。「おちおち眠ったこともない」と語るように、日々の生活は不安と緊張の連続だった。

事件当日、針仕事をしていた信子さんのもとに刑事が突然踏み込んできた。事情を聞かされて呆然とし、その後は家を引き払い、親戚を転々とする日々が続いた。自殺を考えたこともあり、子供たちを守るために姓を変えても、小学校などですぐに身元が知られてしまった。パン屋やタバコ屋も経営したがうまくいかず、3日間何も食べられなかったこともあったという。

そうした中、昨年亡くなった兄からもらった500円を元手に、支那そば屋を始めた。「艮一が出所するなら木綿の着物でも買ってやりたいが、迎えに行く旅費もない。新聞で見ると、艮一は“お寺に入りたい”と言ってるようなので、私はあきらめています。ただ道心堅固で暮らしてくれれば」と語る信子さんは、すでに自らの願望よりも息子の心の安寧を望んでいた。無理がたたり、神経痛にも悩まされているとも述べている。

では、その後の中岡艮一はどうなったのか。

記録によれば、彼は3度の恩赦を受けて昭和9年に出所。その後は満州へ渡り、陸軍司令部に勤務。昭和12年にはイスラム教に改宗し、昭和16年には中国の回族女性と結婚。戦後に帰国し、昭和55年に77歳で亡くなった。

陸軍司令部での勤務や海外生活、そして宗教的改宗と結婚──これらの経歴は、かつて総理大臣を殺害した人物としては異例とも言えるものである。こうした軌跡から、原敬暗殺が単なる個人の動機によるものではなく、背後に何らかの政治的意図や陰謀があったのではないかという見方も根強く残っている。

昭和5年当時に報じられた記事は、加害者本人よりも、その家族──特に母親──が背負った重荷をありのままに描いている。原敬という一国のリーダーを失った衝撃の陰で、「殺人犯の家族」として世間の冷たい視線に耐え、生き抜いた人々の姿もまた、歴史の一部として記憶されるべきであろう。