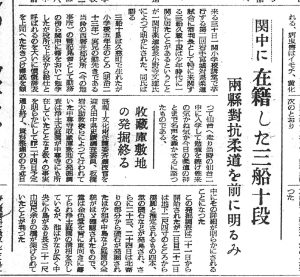

三船十段は一関中学(現:一関一高)に在学していたことが判明(S28.8.25岩手日日)

1953年8月25日

2025年7月30日

昭和の柔道界を代表する伝説の柔道家・三船久蔵十段が、実は少年時代に一関で暮らしていた――そんな事実が昭和28年、柔道の交流戦を前にして明らかになりました。

昭和28年8月30日、一関小学校で「岩手宮城対県柔道試合」が開催される予定でした。その審判長として招かれていたのが、講道館柔道十段という極めて高位の段位を有する三船久蔵氏。試合を前に、一関市柔道会長が語ったところによれば、三船十段は明治23年頃、一関に在住していたというのです。

昭和28年8月30日、一関小学校で「岩手宮城対県柔道試合」が開催される予定でした。その審判長として招かれていたのが、講道館柔道十段という極めて高位の段位を有する三船久蔵氏。試合を前に、一関市柔道会長が語ったところによれば、三船十段は明治23年頃、一関に在住していたというのです。

三船氏は久慈の出身ですが、小学校5年生のとき、実兄の勤めに伴って西磐井郡役所で書記見習いをしていたそうです。その傍ら、一関中学校(現在の一関第一高校)に籍を置いて勉強を続けていました。

ところが、郡役所で「給仕!」と呼ばれるのが我慢ならなかった三船少年は、辞表を叩きつけて退職。一関を後にして仙台へと向かい、仙台二中(現在の仙台第二高校)に入学します。このときの反骨心と行動力が、後に「柔道の神」とまで称される人物の礎になったのでしょう。

いまや伝説となった柔道家にも、地方都市で過ごした一時期がありました。一関の空気と風土が、彼の芯の強さを育てたのかもしれません。

このあたりは、Wikipediaでは少し表現が違っている。

いわく、

久慈尋常高等小学校卒業後、郡役所に勤めるも数日で退職。呆れた父は一関中学(のちの岩手県立一関第一高等学校)から遠く離れた仙台二中(のちの宮城県仙台第二高等学校)に進ませた。そこで柔道に出会った三船は詳しく学ぶため(旧制)第二高等学校(のちの東北大学)に通い詰めて師範の大和田義一に熱心に教えを受け、後に仙台二中に柔道部をつくった。