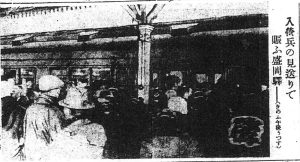

入営兵の見送りで賑わう盛岡駅(S2.1.8岩手日報)

1927年1月8日

2025年7月29日

昭和2年1月8日の岩手日報より。

この日の盛岡駅は、朝から見送り客でごった返していた。向かう先は、弘前の歩兵連隊。現役兵として入営する若者たちを見送るため、家族や友人たちがホームに詰めかけていた。

写真に写るのはその一幕。列車の窓越しに帽子を振る者、最後の言葉を交わそうとする者、それをただ黙って見つめる者。いずれも、新しい生活へと旅立つ者と、それを送り出す者との間に、言葉に尽くせぬ想いが交差していた。

写真に写るのはその一幕。列車の窓越しに帽子を振る者、最後の言葉を交わそうとする者、それをただ黙って見つめる者。いずれも、新しい生活へと旅立つ者と、それを送り出す者との間に、言葉に尽くせぬ想いが交差していた。

なぜこの時期に入営するのか。実は、当時の徴兵制度では「1月入営」が制度として定められていた。

徴兵制度は明治6年に始まり、昭和初期にはすでに全国で定着していた。満20歳となる年に徴兵検査を受け、合格者の中から一部が現役兵として選抜される。検査は前年に行われ、入営はその翌年の1月。おおむね1月10日前後に、全国一斉に各地の連隊へと入隊するのが通例であった。

このため、毎年1月には全国各地の駅で、同様の見送りの風景が展開された。盛岡駅でのこの光景も、その一環に過ぎない。しかし、送り出す者にとっても、送り出される者にとっても、それはかけがえのない一瞬であったに違いない。

汽笛一声、列車が動き出す。盛岡の冬空の下、多くの別れが静かに、しかし確かに交わされた日だった。