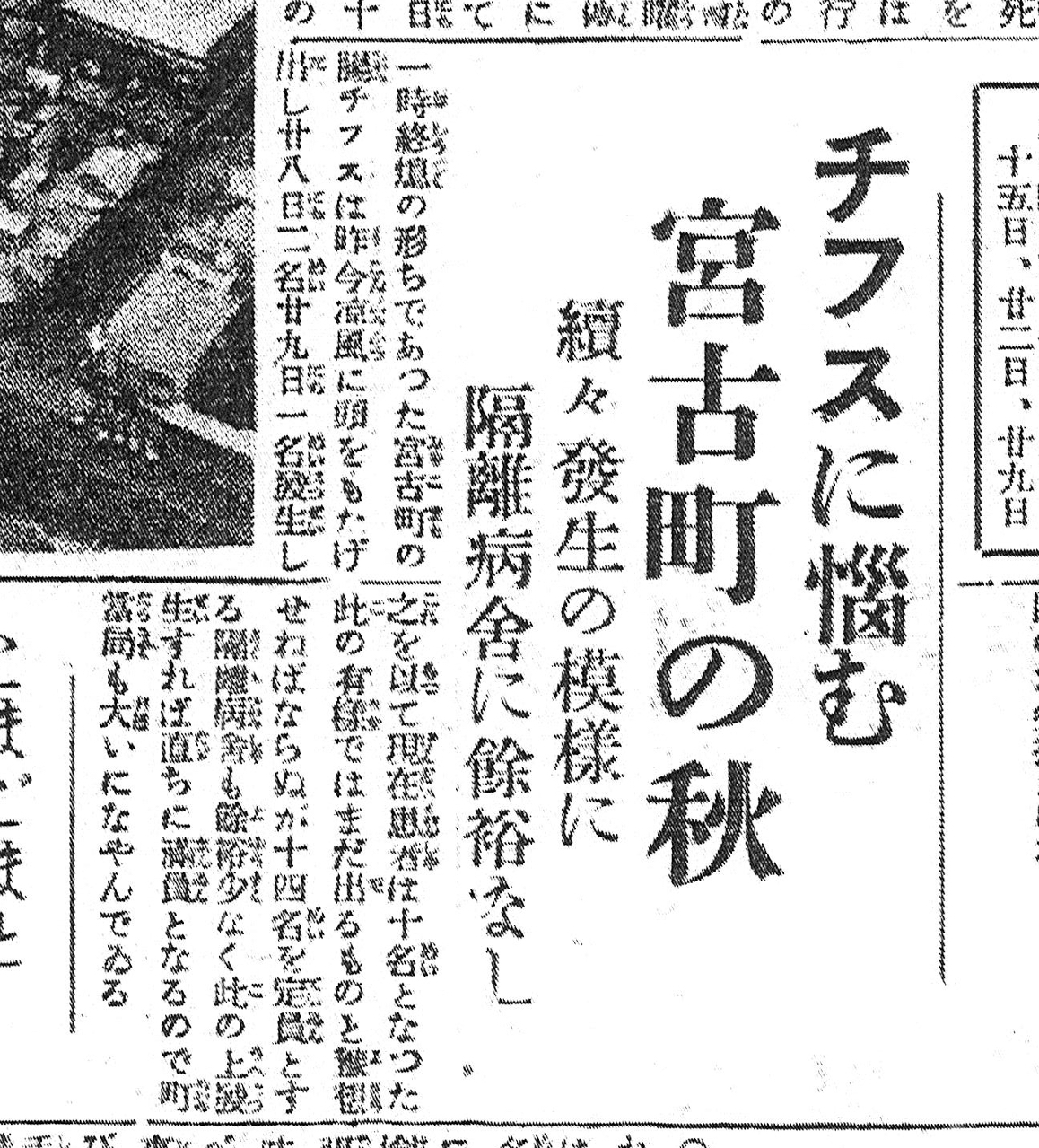

宮古町で腸チフス流行(S4.9.1岩手日報)

1929年9月1日

2025年7月29日

昭和4年9月1日付の岩手日報には、下閉伊郡宮古町における腸チフス流行の模様が伝えられています。

記事によれば、当時の宮古町では腸チフスの患者がすでに10名に達しており、町内の隔離病舎(定員14名)の収容力が限界に近づいていました。通常であれば数名の発症にとどまるところ、今回は綟々(れいれい)と患者が発生し続けており、衛生当局や町民の間で不安が広がっていたようです。

「隔離病舎に余裕なし」という見出しが示すように、今後さらに患者が増加すれば、十分な隔離と治療が難しくなるおそれがあり、町の対応が注視されていました。

この背景には、当時の日本における公衆衛生事情があります。腸チフスは明治時代から昭和戦前期にかけて、日本全国で広く見られた感染症のひとつでした。上下水道の整備が遅れていた地域では、井戸水や飲料水を通じた感染がしばしば起こり、とくに夏から秋にかけて流行のピークを迎えることが多かったのです。

大正末から昭和初期にかけては、全国で年間3万人前後の腸チフス患者が報告され、死者も数千人規模にのぼっていました。都市部では衛生改善が進みつつあったものの、地方町村ではなお不十分で、今回の宮古町の事例のように、小規模な隔離施設では対応しきれない事態も生じていました。

このような感染症の流行は、単に医療の問題にとどまらず、地域社会全体の不安や混乱につながることも少なくありませんでした。昭和初期の地方都市が抱えていた公衆衛生の課題を映し出す一例として、この記事は今もなお示唆に富む内容となっています。