「一寸法師歌劇団」が来朝(S4.9.5岩手日報)

1929年9月5日

2025年7月30日

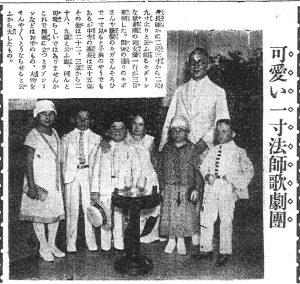

昭和4年9月3日、ある小さな人々の一行が「来朝」したとの報が、9月5日の『岩手日報』に掲載された。その名も「一寸法師歌劇団」。男女混成の近代的な一座でありながら、身長わずか二尺三寸(約70cm)から二尺九寸(約100cm)という小人症の団員たちで構成された異色の歌劇団である。

団員たちは、いわゆる「モボ(モダンボーイ)」「モガ(モダンガール)」の出で立ちで、写真には白いスーツや流行の帽子を身に着けた姿が写されている。団長は55歳、他の団員たちは20代とのこと。国籍については触れられていないが、その風貌から欧米系と推測される。

団員たちは、いわゆる「モボ(モダンボーイ)」「モガ(モダンガール)」の出で立ちで、写真には白いスーツや流行の帽子を身に着けた姿が写されている。団長は55歳、他の団員たちは20代とのこと。国籍については触れられていないが、その風貌から欧米系と推測される。

団体の訪問先は「来盛」ではなく「来朝」とあるため、岩手県内の出来事ではなさそうだが、それでも地方紙が紹介するほどに、当時としては強いインパクトを持った出来事だったのだろう。

今日の感覚で見れば、小人症の方々を歌劇団として「見世物」として扱うことには大きな違和感を覚える。しかし、昭和初期はまだそのような演出が一般的に受け入れられていた時代でもあった。

まるでおとぎ話の「一寸法師」を地で行くかのような、愛らしくもどこか切ないその姿。時代が変われば価値観も変わる。だが、その背後にある「見せる側」と「見られる側」の構造は、今もなお形を変えて残っているのかもしれない。