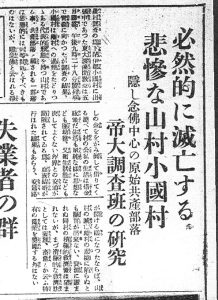

「必然的に滅亡する悲惨な山村」とまで酷評された村(S4.9.6岩手日報)

1929年9月6日

2025年7月31日

昭和4年(1929年)9月5日、東京帝国大学(現・東京大学)の渡辺助教授が、下閉伊郡小国村での農村調査を終えて盛岡を訪れ、その晩21時28分発の列車で青森へ向かった。その調査結果は、きわめて厳しいものであった。

調査によれば、小国村は原始共産制に近い共同体構造を持っており、さらに「隠し念仏」と呼ばれる浄土真宗の一派の指導者が事実上部落を支配しているという。外部との接触が乏しいこともあり、思想面でも極めて素朴で、衛生状態も悪く、近親婚も見られるという。

調査によれば、小国村は原始共産制に近い共同体構造を持っており、さらに「隠し念仏」と呼ばれる浄土真宗の一派の指導者が事実上部落を支配しているという。外部との接触が乏しいこともあり、思想面でも極めて素朴で、衛生状態も悪く、近親婚も見られるという。

また、小国村は山あいに位置し耕地に乏しく、年の収穫では三ヶ月分の食料しかまかなえないという。外部から食糧を買わざるを得ないが、持ち出せる木炭などは安価で売らざるを得ず、逆に買い入れる米や味噌などは高価。そのため慢性的な借金を余儀なくされるが、銀行は融資をしない。やむをえず、海岸部の高利貸しから借金するしかないという。

このような状況にあって、交通路の整備などで外部との交流が進めば、村の共同体構造が崩壊し、滅亡の危機に直面する可能性もあると渡辺助教授は指摘する。逆に言えば、現在のような閉鎖的で自給的な環境に依存してこそ、かろうじて維持されている村でもあるのだ。

消極的ながらも現実的な救済策としては、養蚕や畜産といった山村に適した産業を振興すること以外にないとされた。

帝大の学者が「必然的に滅亡する」とまで評した小国村。この辛辣な評価は、昭和初期の農村の極限的な姿を浮き彫りにしている。