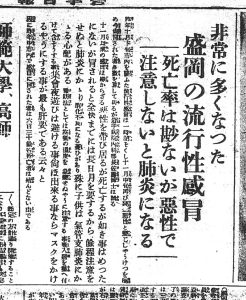

盛岡で流行性感冒が大はやり(S2.1.13岩手日報)

1927年1月13日

2025年7月29日

昭和2年の年明け早々、盛岡では流行性感冒(いわゆる流感)が急速に拡大し、市内の医療機関が慌ただしさを増していた。市民の間でも不安が広がり、新聞紙上では予防と対策の重要性が呼びかけられている。

この流感について、当時の岩手病院内科部長は次のように語っている。

この流感について、当時の岩手病院内科部長は次のように語っている。

「死亡率は非常に低いが、悪性で注意を要する。放っておくと肺炎になる」

この岩手病院は、現在の岩手医科大学附属病院の前身であり、明治30年に三田俊次郎によって創設された私立病院である。その後、昭和3年には同院を実習機関とした私立岩手医学専門学校が設立され、現在の岩手医科大学へと発展していく。

記事によれば、流感は発熱や咽頭痛を伴い、子どもの場合は気管支炎や肺炎に移行することが多いという。市内ではすでに多くの患者が報告されており、学校や家庭での対応が急がれていた。

とりわけ重要な予防策として、記事中では以下の2点が強調されている:

- 集会や夜遊びを避けること

- 外出時にはマスクをかけること

とりわけ「マスクをかけることは是非実行してほしい」とされており、現代と変わらぬ感染対策の姿勢がうかがえる。

なお、この流行性感冒の拡大は、大正7年(1918)から世界的に猛威をふるった「スペイン風邪」から8年を経た時期のことである。スペイン風邪は、盛岡にゆかりのある建築家・辰野金吾(岩手銀行中ノ橋支店設計者)をも死に至らしめたことで知られており、市民の記憶にもその恐ろしさは生々しく残っていた。

今回の流感は、それに比べれば致死性は低いとはいえ、油断は禁物である。岩手病院の内科部長も、「気軽に構えてはいけない」として、家庭でも十分な注意と看病の体制を整えるよう呼びかけていた。