宮古ではカツオ漁船が全滅の危機(S5.3.1岩手日報)

1930年3月1日

2025年8月2日

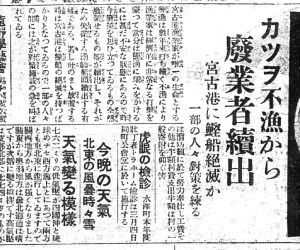

昭和5年(1930年)3月1日の『岩手日報』から、今では信じがたいような記事が掲載されていた。見出しには「カツヲ不漁から廃業者続出 宮古港に鰹船絶滅か」とある。

令和の現在では、宮古港はサンマやタラなど北の魚で知られる存在であり、「カツオ」と聞けば高知や鹿児島・枕崎といった南国のイメージが先に立つだろう。しかし、この記事にあるように、昭和初期の宮古では「カツヲ漁業家が唯一の生命」とまで言われるほど、カツオ漁に依存していた時代があったのだ。

令和の現在では、宮古港はサンマやタラなど北の魚で知られる存在であり、「カツオ」と聞けば高知や鹿児島・枕崎といった南国のイメージが先に立つだろう。しかし、この記事にあるように、昭和初期の宮古では「カツヲ漁業家が唯一の生命」とまで言われるほど、カツオ漁に依存していた時代があったのだ。

記事によると、この年のカツオ漁は極端な不漁に見舞われたようで、宮古港に帰港したカツオ漁船はごくわずか。その影響で、燃料や食料、仕掛け網の費用すらまかなえずに「ついに廃業を決する」者まで出るありさまだったという。

特に注目すべきは「鰹船絶滅」の文字だ。宮古港から出漁するカツオ船の全滅、つまり壊滅的な打撃を受けたという記録は、現在の漁業史の中でも見過ごされがちな事実である。

当時の東北地方では、大船渡港や気仙沼港といった漁港もカツオ漁に従事しており、特に気仙沼港は後年「生鮮カツオ水揚げ日本一」となるほどの存在感を誇るようになる。そうした流れを見ても、宮古港のこの昭和初期の苦境は、地域経済や社会に相当な衝撃を与えたに違いない。

また、記事内では「虎眼の検診」など当時の医療活動や天候情報も併載されており、生活のすみずみにまで不安が広がっていた空気が感じられる。

今なお三陸沖で盛んに行われているカツオ漁。その背後には、かつて宮古港が命がけでこの魚に挑んでいた時代がある。この記事は、そうした三陸の漁業文化の原風景を今に伝えてくれる。