第九十銀行「多少ニ不拘御用命願ヒ候」(S元.12.26岩手日報)

1926年12月26日

2025年7月29日

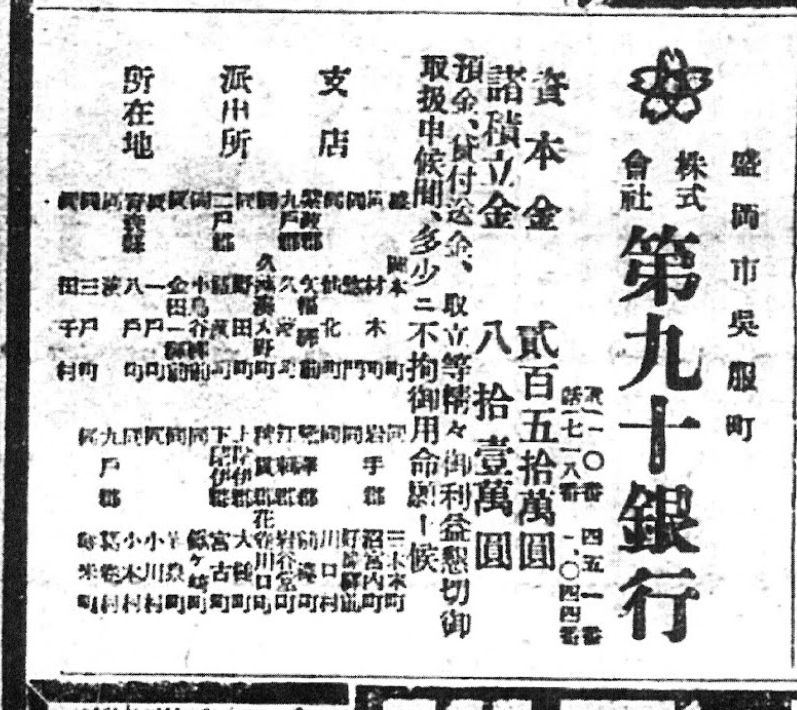

昭和元年12月26日の『岩手日報』には、盛岡市呉服町に本店を構えていた「株式会社第九十銀行」の企業広告が掲載されています。

この広告は、資本金・利息・取扱業務などが記されているだけでなく、支店網についても小さな文字で紹介されており、盛岡から北にかけて、青森県の八戸や三戸、田子などまで広がる営業範囲が読み取れます。当時の地方銀行としては広域に展開していたことが分かります。

第九十銀行は、その起源をたどると、1878年(明治11年)に設立された「第九十国立銀行」に行き着きます。これは旧盛岡藩の士族らが金禄公債証書をもとに設立した「士族銀行」であり、資本金30万円からの出発でした。ところが士族出身の重役と商人系重役の対立が続き、開店休業状態に陥るなど経営は順調とは言えず、1894年には県金庫の取扱も果たせなかったほどの状況でした。こうした内部対立は、地元の回漕業者などの調停によって解決され、銀行としての再建が図られます。

1910年(明治43年)には、横濱勉の設計による壮麗な本店本館が盛岡に竣工し、その後も地域銀行としての歩みを続けました。この建物は現在も現存しており、「もりおか啄木・賢治青春館」として保存・活用されています。2002年には国の重要文化財にも指定され、盛岡の近代建築の象徴の一つとなっています。

第九十銀行はその後、合併などを経て現在の「岩手銀行」の母体となり、その精神は今も地元金融の中に息づいています。

こうして一枚の新聞広告からは、岩手の地域金融の黎明期と、士族資本による銀行設立、そして近代建築としての遺構まで、多くの歴史的な背景が浮かび上がってくるのです。