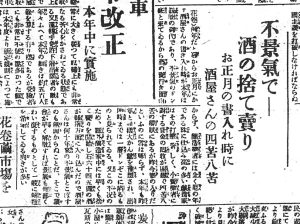

不景気で酒の捨て売り(S2.1.8岩手日報)

1927年1月8日

2025年7月30日

昭和2年1月8日の岩手日報には、正月らしからぬ静けさに包まれた街の様子が描かれています。とりわけ打撃を受けたのが、例年であれば“書き入れ時”となるはずの酒屋でした。

本来であれば、新年の祝いや帰省客の接待で賑わい、注文が殺到するはずの酒屋。しかし、この年は事情がまったく違っていました。

本来であれば、新年の祝いや帰省客の接待で賑わい、注文が殺到するはずの酒屋。しかし、この年は事情がまったく違っていました。

背景には二つの大きな要因があります。まず、全国的に不況の波が押し寄せていたこと。前年(昭和元年)から続く金融恐慌は地方経済を直撃し、人々の懐具合を厳しくしていました。加えて、大正天皇の崩御にともなう「諒闇」――すなわち服喪の空気が社会全体に広がっていたのです。祝宴どころではないという世情に、正月の酒の需要は著しく減退しました。

さらには、前年に紫波郡を中心に発生した旱魃が、今年も再来するのではないかという不安がありました。農家の先行きへの懸念が、消費のさらなる低迷を呼び込んでいたのです。

記事では、1石あたり64〜65銭という安値で県南地方に捨て売りされた酒が流入したことが伝えられており、ある酒屋は「何十年来の不景気だ」と嘆いたといいます。通常であれば、正月は「捨てて貰い」と言って、飲みきれないほどの酒を仕入れる時期。しかしこの年は、仕入れ先にも酒が余り、買い控えが続いていたようです。

とはいえ、一部には「議会が解散すれば、景気も回復するのではないか」という声もあり、わずかな希望も残されていたようです。酒屋の四苦八苦は、当時の庶民感覚と政治への不信を映す鏡でもあります。

※補足:

「1石64〜65銭」は当時の地方相場として非常に安く、酒造業や卸業者にとってはかなりの打撃だったと考えられます。なお「諒闇」とは天皇や皇族の崩御に際し、国全体が一定期間、喪に服す慣習を指します。