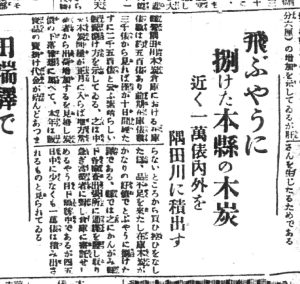

東京で岩手の木炭が飛ぶように売れる(昭和元年12月29日)

1926年12月29日

2025年7月30日

昭和元年12月29日の岩手日報から、当時の岩手県産木炭が東京で大変な売れ行きを見せていたことが分かります。

記事によれば、東京都内・隅田川の近くに岩手県営の木炭倉庫がありました。現在の感覚では少々意外ですが、戦前の都市生活において木炭は暖房や炊事に欠かせないエネルギー源であり、各地方からの出荷拠点として隅田川周辺には多くの倉庫や荷扱い施設が集中していたようです(隅田川貨物駅または川沿いの船着場の可能性があります)。

記事によれば、東京都内・隅田川の近くに岩手県営の木炭倉庫がありました。現在の感覚では少々意外ですが、戦前の都市生活において木炭は暖房や炊事に欠かせないエネルギー源であり、各地方からの出荷拠点として隅田川周辺には多くの倉庫や荷扱い施設が集中していたようです(隅田川貨物駅または川沿いの船着場の可能性があります)。

この倉庫では、大正15年の前期には3,000俵が販売されたとのことでしたが、昭和元年12月中旬から下旬のわずか10日間で、すでに2,500俵が売れたという驚異的なペースでの出荷が記録されていました。

この急激な売れ行きの背景として、木炭問屋側が次のような判断をしていたと記事は指摘しています:

1. 正月を迎えれば地方からの出荷が本格化し、木炭の価格が下がると予想された

2. 販売済み木炭の売掛金がまだ回収できておらず、新たな仕入れを控える動きが広がっていた

このような事情から、東京の木炭問屋の在庫が非常に乏しくなり、岩手県産木炭の出番が回ってきたのです。

岩手県側もこの好機を逃すまいと、各地の木炭検査出張所に「帳簿にある在庫はすべて東京へ送れ」との指示を出し、隅田川の倉庫へと続々と木炭を積み出したのでした。

なお、記事の見出しには「飛ぶやうに捌けた」とあり、まさに“飛ぶように売れる”とはこのこと。年の瀬の東京で、岩手の炭が大活躍していた様子が生き生きと伝わってきます。