小運送合同政策に基づき北福岡~水沢間の小運送業者を合併します(S元.12.28岩手日報)

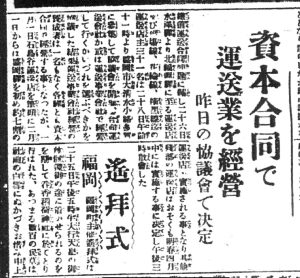

昭和元年12月28日付の岩手日報には、「資本合同で運送業を経営」と題された記事が掲載されている。この日は、東北本線の北福岡(現・二戸市)から水沢(現・奥州市)に至る区間、および橋場線・花輪線・横黒線沿線の小運送業者31名が、盛岡市清水町にあった老舗料亭「大清水多賀」に集い、合同経営に向けた協議を行ったという。

この「小運送合同政策」は、大正末期に政府が打ち出した全国的な物流合理化政策の一環だった。というのも、当時、駅に到着した貨物を自動車や馬車で配送する「小運送業者」が、それぞれ独自の料金を設定しており、その高額さが荷主や鉄道省から問題視されていた。第一次世界大戦後の物価高騰の時期でもあり、こうした“駅から先”の輸送費が物流全体の足かせとなっていたのである。

この「小運送合同政策」は、大正末期に政府が打ち出した全国的な物流合理化政策の一環だった。というのも、当時、駅に到着した貨物を自動車や馬車で配送する「小運送業者」が、それぞれ独自の料金を設定しており、その高額さが荷主や鉄道省から問題視されていた。第一次世界大戦後の物価高騰の時期でもあり、こうした“駅から先”の輸送費が物流全体の足かせとなっていたのである。

1926年(大正15年)6月には、全国的な業者統合を進める方針が決定され、岩手県内でも具体的な動きが始まった。年の暮れに行われた今回の協議会は、その流れの中で開催されたものだ。

会場となった大清水多賀は、明治5年創業の格式ある料亭で、当時はすでに敷地1300坪、大広間178畳という堂々たる規模を誇っていた。1924年(大正13年)には本館が完成し、檜造りの近代和風建築と洋風天井を取り入れた先進的な建物でもあった。後にNHKの朝ドラ「どんど晴れ」のモデルにもなったことからも、その格式がうかがえる。

その大広間に集った31名の運送業者たちは、「合同会社方式でいくか」「運送事業会社方式でいくか」について話し合いを重ねた末、最終的に資本を出し合った合同運送会社として経営していく方針に一致。翌年(昭和2年)4月を目処に、統合運営を開始することが決定された。

この協議会は、単なる業界内の合併話にとどまらず、昭和の幕開けを告げる年の瀬に、地域物流の近代化へと踏み出した歴史的瞬間だったと言える。