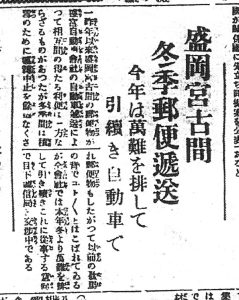

盛岡~宮古は冬でも自動車で郵便を運びますよ!(S2.1.9岩手日報)

1927年1月9日

2025年7月30日

昭和2年1月、岩手日報は「盛岡~宮古間の冬季郵便逓送を自動車で継続すべく、逓信局と交渉中である」と報じた。実はこの区間、すでに大正14年からは「盛宮自動車」による郵便輸送が始まっていたが、冬場は例年通り積雪のため運休し、郵便物は駄馬によって雪道を越えて運ばれていたという。

この「雪道」とは、すなわち宮古街道――かつて「閉伊街道」とも呼ばれた、盛岡から宮古へ至る険しい山道である。

この「雪道」とは、すなわち宮古街道――かつて「閉伊街道」とも呼ばれた、盛岡から宮古へ至る険しい山道である。

宮古街道は、江戸時代の南部藩が三陸沿岸の海産物と内陸の米・雑穀を往還させた「五十集の道(いさばのみち)」であり、現代の国道106号とほぼ同じルートをたどる。途中には区界峠や大峠といった厳しい峠道が連なり、特に冬は雪深く、馬でも人でも命がけの往来であった。

そんな険路を、昭和の初めに自動車で越えようという試みは、ある意味では無謀とも言える挑戦だった。記事によれば、盛宮自動車は逓信局と交渉中とのことだが、そもそも逓信局と何を交渉しているのか、少し疑問が残る。

「この冬は万難を排して、どうにか車を走らせてみせますので、郵便契約はお任せください!」というような申し出なのか。それとも、雪道通行の許可を得ようとしているのか。実際には、県や市町村が道路の除雪や通行許可を担っていたはずで、むしろ道路管理者との交渉が先ではないか、という気もしてくる。

だが、考えてみれば、そうした行政区分もまだ整備途上だった昭和初期。地元企業と国の機関との間で試行錯誤しながら、「冬でも郵便を止めない」仕組みを模索していたのだろう。

かつては駄馬がゆっくりと越えた峠道に、エンジンの唸りを響かせて雪煙を上げながら走る郵便車――その姿は、宮古街道の時代の節目を象徴しているようにも見える。