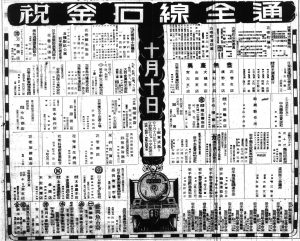

釜石線全通(昭和25年10月10日)

昭和25年10月10日、釜石線が全通。

この当時で「岩手県第2の都市」であった釜石市は、「鉄道による外部との連絡」という点においては非常に貧弱であったと言っても過言ではない。

たしかに国鉄は山田線昭和14年に釜石まで全通している。

しかし、それは北上山地を越える非常に輸送量の限られた貧弱な路線であった。

まして、昭和22年のカザリン台風、翌昭和23年のアイオン台風では土砂崩れで長期の運休を余儀なくされているという路線だった。

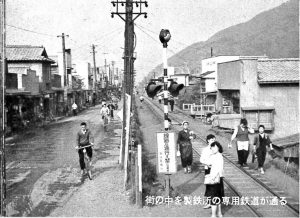

かたや釜石製鉄所の専用軌道というのが陸中大橋まで走っていた。

これは何となれば「日本で2番目に古い鉄道である」という話もある。

しかしこれは、決して「外部の都市との連絡手段」ではありえなかった。

専用軌道の終点の陸中大橋から先には「仙人峠」という巨大な障壁が立ちはだかっていた。

岩手軽便鉄道の終点である仙人峠駅(現在の国道283号線の仙人トンネル入り口付近)まで、直線距離にして5km程度、しかし標高差にして300m以上。

とても鉄道で越えることのできる標高差といえるものではなかった。

そこで現在の鬼が沢のループトンネルとなったのである。

現在でも、鬼が沢のΩループからは陸中大橋駅を一望の下に見渡すことができる。

昭和25年10月10日。

沿線の大きな期待を乗せて、D50型機関車は釜石の駅を出発した。

ところでD50?

有名なD51ではなく?

昭和3年にデビューしたD50は、決して「新鋭機」ではありえない。

昭和3年の車両称号変更前は「9900」と名乗っていた、その時代を知る機関車でもある。

山田線に入っていたC58だって昭和13年のデビューである。

しかし、D50は。勾配で空転しにくいという長所があった。

北陸の大動脈でありながら南に柳ヶ瀬越え、北に杉津越えという難所を抱えていた敦賀機関区では、新鋭のD51の配置を拒否してまでD50を要求し続けたというほど、勾配路線では信頼のある機関車であった。

ちなみに、大船渡線の石灰輸送で有名な一ノ関〜陸中松川間には逆向き運転のために炭水車の端を切り欠いたD50が配備されており、つくづく岩手県に縁のある機関車でもあった。