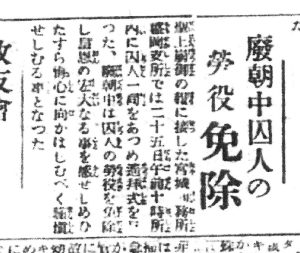

大正天皇崩御に伴う廃朝中は刑務所も労役免除(S元.12.26岩手日報)

1926年12月26日

2025年7月30日

昭和元年12月25日、盛岡にあった宮城刑務所盛岡支所では、大正天皇崩御の報を受けて、午前10時より所内の囚人を一堂に集め、皇居に向かって遥拝式が行われた。刑務所の中であっても、国家的な喪の空気は厳粛に共有されていた。

このとき所内では、「廃朝中」につき囚人の労役が免除された。廃朝中とは、天皇が崩御して新天皇が即位礼を挙げるまでの間にあたる、国家的な弔意の期間である。新天皇(この場合は昭和天皇)は崩御と同時に践祚しており、制度上の空白期間は存在しないが、社会的には大正天皇の崩御に対する哀悼を表す時期として、祝賀や娯楽、公式行事を慎む日々が続いた。

このとき所内では、「廃朝中」につき囚人の労役が免除された。廃朝中とは、天皇が崩御して新天皇が即位礼を挙げるまでの間にあたる、国家的な弔意の期間である。新天皇(この場合は昭和天皇)は崩御と同時に践祚しており、制度上の空白期間は存在しないが、社会的には大正天皇の崩御に対する哀悼を表す時期として、祝賀や娯楽、公式行事を慎む日々が続いた。

「廃朝」という語は、もともと中国や朝鮮王朝における宮廷儀礼の用語であり、日本でも近代以降、喪に服する時期をあらわす言葉として取り入れられた。宮中や官庁、学校に限らず、刑務所内においてもその精神は貫かれており、労役の一時免除は囚人たちにも「皇恩の宏大なること」を感じさせ、悔悟と反省を深めさせる意図があったとみられる。

社会の最末端に位置づけられた人々にも、国家的な節目は届いていた。天皇の崩御という大きな出来事が、人々の営みにさまざまな形で影を落とし、それぞれの立場で弔意が表されたのである。